2014年上半年内蒙古自治区市场主体发展报告

内蒙古自治区工商行政管理局

2014年上半年,全区各类市场主体稳步发展,特别是3月1日改革启动以来,全区各类市场主体数量快速增长,规模不断扩大,产业结构持续优化,民间投资创业热情激发,对促进就业、改善民生、推动经济社会发展起到了积极作用,改革红利正在持续释放。

一、2014年上半年全区市场主体发展状况

(一)市场主体基本情况

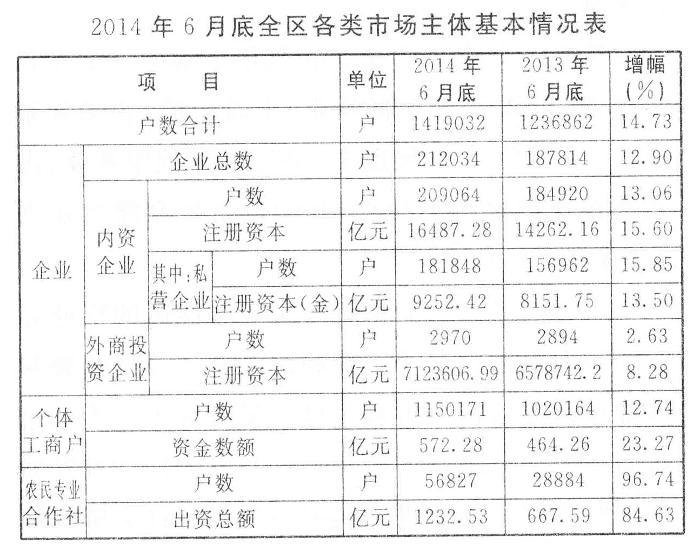

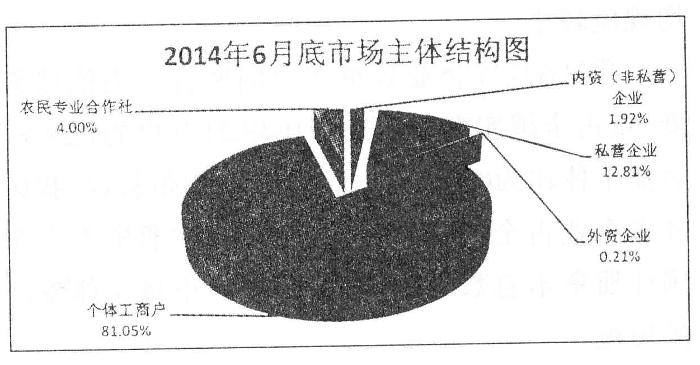

截至2014年6月底,全区实有市场主体首次突破140万户,达到141.90万户,与上年同期相比增长14.73%。其中:内资企业20.91万户,外商投资企业2970户,个体工商户115.02万户,农民专业合作社5.68万户,与上年同期相比分别增长13.06%、2.63%、12.74%和96.74%。期末实有注册资本(金)19004.45亿元,同比增长18.39%。其中:内资企业16487.28亿元,外商投资企业712.36亿元,个体工商户572.28亿元,农民专业合作社1232.53亿元,与上年同期对比分别增长15.60%、8.28%、23.27%和84.63%,市场主体快速发展,反映出改革红利正在持续释放,营商环境不断改善,投资信心明显增强。

(二)企业基本情况

我区2014年6月底共有企业21.20万户,同比增长12.90%,注册资本(金)达到1.72万亿元,与上年同期相比增长15.28%,其中内资企业数量达到20.91万户,与上年同期相比增长13.06%,而注册资本(金)增长15.60%,达到1.65万亿元,显示出企业的规模在不断壮大。

在内资企业中,私营企业有18.18万户,与上年同期相比增长15.85%,低于全国增幅5.42个百分点;私营企业户数占企业总户数的85.75%,高出全国水平2.15个百分比。外资企业数量略有增长,共有2970户,与上年同期相比增长2.63%。

上半年新登记企业2.24万户,与上年同期相比增长69.98%,而注册资本(金)新增1051.78亿元,同比增长143.12%;户均注册资本(金)为469.54万元,较2013年上半年新登记企业户均注册资本(金)327.74万元增加141.8万元。新登记企业中92.81%为私营企业,有2.08万户,注册资本(金)为749.10亿元,占新登记企业注册资本(金)的71.22%,从业人员16.58万人;户均注册资本(金)为360.46万元,户均从业人员约8人,显示出新登记的私营企业多为小微企业。新登记私营企业数量的增长,反映出经济环境改善增强了私营企业发展的活力,激发了民间投资的积极性。

上半年新登记外商投资企业66户,注册资本1.85亿美元,户均注册资本280.77万美元,企业平均规模较小。

我区6月底企业数量在全国所占份额依然很低,仅占全国实有企业数量1648.21万户的1.29%,企业个体比为0.18∶1,与全国0.35∶1相距甚远。我区外资企业占全国总户数的0.66%,注册资本占全国注册资本总数的0.54%,是我区市场主体发展的短板。

总体上分析,我区企业情况与全国平均水平相比所反映出的欠发达区情比较明显。

(三)个体工商户基本情况

6月底,我区个体工商户保持资金数额增幅大于数量增幅的态势,数量达到115.02万户,与上年同期相比增长12.74%;资金数额由去年6月底的464.26亿元增加到572.28亿元,与上年同期相比增长23.27%;户均资金数额为4.98万元,从业人员为284.36万人,增长22.73%,户均2.5人。

从上半年新登记个体工商户情况分析,新登记的户数较上年同期有所减少,下降1.4%,资金数额较上年同期增长33.3%,说明我区个体工商户实力明显增强。

(四)农民专业合作社基本情况

2014年上半年,我区农民专业合作社继续快速发展,注册户数由去年同期的2.89万户猛增到5.68万户,增长96.74%;出资总额与上年同期相比增长84.63%,达到1232.53亿元,成员总数增长74.23%,达到42.18万个,社均出资额为216.89万元。数量增幅高于全国55.57个百分点,出资总额增幅高于全国49.31个百分点。上半年我区农民专业合作社数量占全国份额为4.86%,出资总额占5.12%,是我区市场主体种类中占全国份额最大的部分。

由于农民专业合作社以组织化的方式进入市场,在集约化生产的基础上,稳定了销售渠道,一定程度上提高了农畜产品的议价能力,经过近四、五年的发展,得到了广大农牧民的广泛认可。2014年各地继续结合县域特色经济发展,将农民专业合作社作为促进农牧业特色经济发展的主要载体,成为农民专业合作社快速发展的动力。上半年我区新登记农民专业合作社19400户,与上年同期相比增长192.39%;新登记农民专业合作社出资总额392.53亿元,同比增长103.68%;新登记成员9.79万人,同比增长106.58%,呈现出高速发展态势。

二、非公经济发展状况

在市场主体类别中,私营企业、外资企业、个体工商户以及农民专业合作社,都属于非公有制经济。截至6月底,我区非公有制市场主体,共有139.18万户,注册资本(金)1.18万亿元。

在自治区“8337”发展思路中,发展非公经济是工作重点之一。私营企业的发展状况,较为明显地反映出我区有关政策落实、经济环境等情况,也反映着社会对我区经济运行信心的状况。上半年,全区私营企业发展到18.18万户,注册资本(金)9252.42亿元,户均508.80万元。

我区私营企业分布主要集中在第三产业,户数占私营企业总量的76.19%,注册资本(金)占66.24%;私营企业从事第二产业户数占总量的17.79%,注册资本(金)占27.56%;从事第一产业户数占6.02%,注册资本(金)占6.20%。

第二产业中私营企业多分布于制造业,有1.74万户,占56.62%,注册资本(金)占二次产业的47.81%。

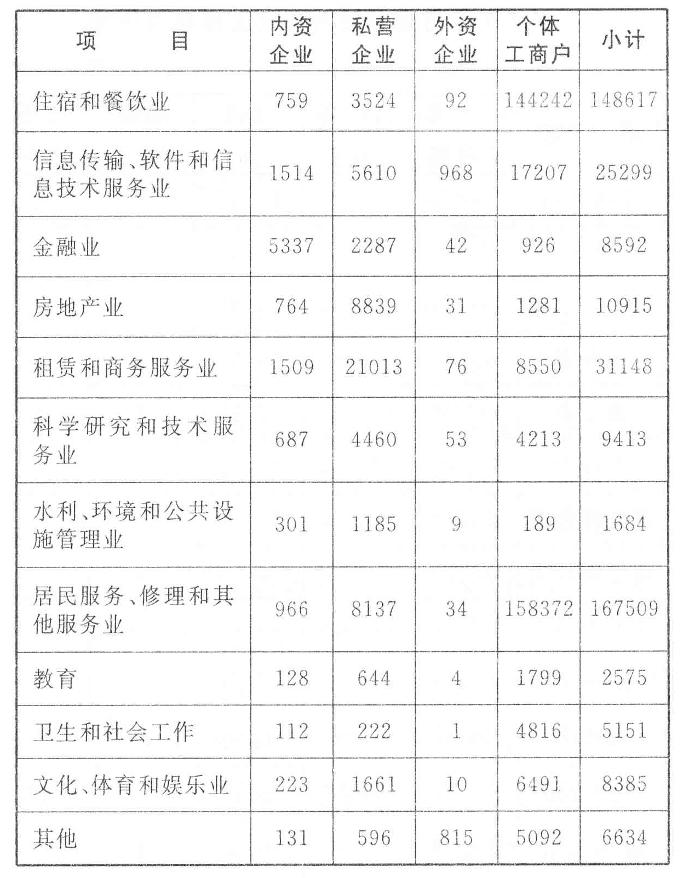

第三产业中私营企业在数量上集中于批发和零售业、租赁和商务服务业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业、居民服务、修理和其他服务业,占私营企业数量的65.09%,其中仅批发和零售业即有7.02万户,占38.61%。

水、电、热、气等带有公共产品性质的行业私营企业数量占比较小,反映出公共产品供给领域传统经营模式依然占据主体。从党的十八大和十八届三中全会确定的改革方向和自治区“8337”发展思路中提出的促进公共服务领域向社会资本开放等发展思路看,该领域向社会资本开放的空间较大。

私营企业数量占内资企业比例超过90%以上的行业有农、林、牧、渔业,批发和零售业,建筑业,房地产业,租赁和商务服务业,注册资本(金)占比80%以上的行业有文化、体育和娱乐业,房地产业,批发和零售业,住宿和餐饮业,居民服务、修理和其他服务业,教育,农、林、牧、渔业。

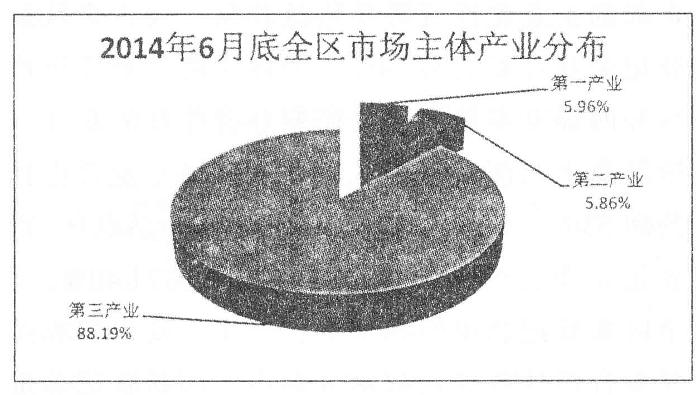

三、市场主体产业分布情况

我区市场主体在三次产业中的分布为:数量分布为一、二、三次产业各占5.96∶5.85∶88.19,注册资本(金)分布比为10.63∶32.51∶56.86。与上年同期相比,第一、二、三产户数分别增长68.66%、6.40%和12.87%。

第二产业中制造业户数占76.28%,建筑业占13.77%,采矿业占6.45%,电力、热力、燃气及水生产和供应业占3.50%;注册资本(金)分别占42.80%、16.02%、18.25%和22.93%。

批发、零售业是第三产业中市场主体数量最大的行业,占59.07%;居民服务、修理和其他服务业位居第二位,占13.39%,住宿和餐饮业居第三位,占11.90%,三个行业合计数量占市场主体三次产业比重为84.36%,注册资本(金)占31.42%。注册资本(金)居前三位的是批发和零售业、租赁和商务服务业、交通运输、仓储和邮政业,户数占总数的68.43%,注册资本(金)占61.03%。

四、我区市场主体区域发展状况

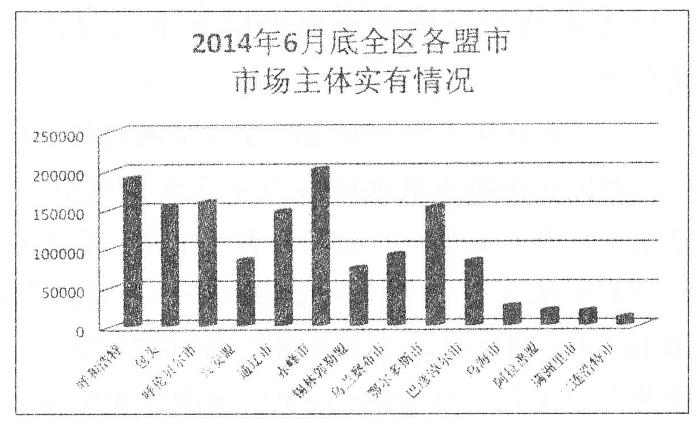

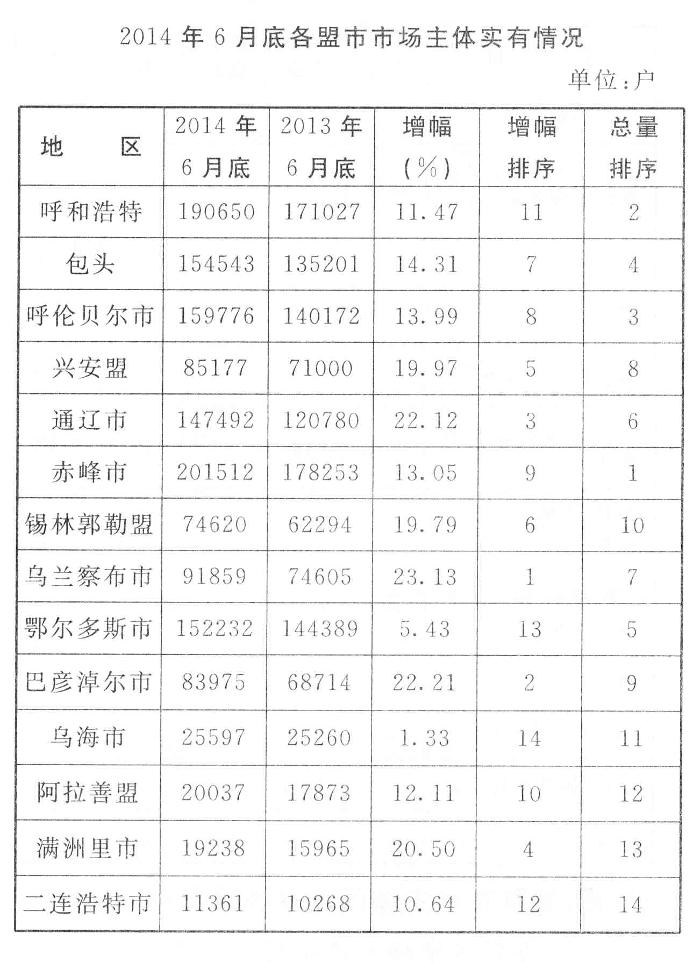

(一)各盟市市场主体情况

在市场主体总量中,赤峰市总量排名第一,呼和浩特市排第二位,呼伦贝尔市第三位。各类市场主体的情况与此有所不同:企业户数呼和浩特、包头、鄂尔多斯、赤峰、通辽市分列第一至第五位,五市企业数量合计占全区企业的68.30%;个体工商户户数前五位盟市分别为赤峰、呼和浩特、呼伦贝尔、通辽、鄂尔多斯市,五盟市个体工商户合计占全区个体户的60.35%;农民专业合作社前五位排序为赤峰、通辽、乌兰察布、呼伦贝尔、兴安盟,五盟市农民专业合作社合计占全区65.33%。

不同类型市场主体的分布,反映出民间经济活动与人口和社会发展水平有直接关系,农民专业合作社的发展与农牧业发展水平大体相当。

上半年,随着“8337”发展思路的落实,工商登记制度改革的实施,各地新登记市场主体状况如下:

企业新登记数量排序前五位的盟市为:呼和浩特、赤峰、包头、鄂尔多斯、通辽,新登记企业合计达1.48万户,占全区新登记企业总量的66.20%。

个体工商户登记数量排前五位的盟市为:通辽、呼和浩特、赤峰、鄂尔多斯、包头、呼伦贝尔,合计新登记个体工商户5.55万户,占全区新登记个体工商户的56.36%。

农民专业合作社登记数量排前五位的盟市为:赤峰、通辽、乌兰察布、呼伦贝尔、兴安盟,新登记农民专业合作社合计14881户,占全区新登记农民专业合作社的76.71%。个体工商户与农民专业合作社能够反映出城乡民间经济活跃程度。

(二)我区东西部市场主体发展情况比较分析

我区东西部发展差距在近年来逐步缩小,从市场主体盟市间分布状况已经有所反映。蒙西地区与蒙东地区市场主体分布基本持平,为50.74∶49.26。但从各类市场主体分布看,西部7盟市企业数量占全区企业总量的65.83%,其中呼包鄂三市企业数量占到全区的50.39%;表明我区以呼包鄂为核心区的经济格局依然没有改变。而个体工商户数量及农民专业合作社数量东部均高于西部,分别占全区个体工商户和农民专业合作社总量的51.42%、61.80%,表明蒙东地区的民间资本较为活跃,市场主体规模需进一步提高。

2014年我区蒙西地区市场主体新登记数量与蒙东地区基本持平。但从市场主体类型分析,东部的企业化投资势头依然较弱,仅占全区新登记企业总量的37.74%,个体工商户新登记户数和西部基本持平,农民专业合作社的新登记情况高于西部,占全区新登记农民专业合作社的68.55%。蒙西地区依然以呼包鄂为活跃区,新登记企业占西部新登记企业总量的71.40%,占全区新登记总量的44.46%;个体工商户和农民专业合作社新登记数量分别占西部新登记总量的64.16%、43.69%。

推动蒙东发展,促进我区东西部地区经济社会均衡发展,是贯彻落实“8337”发展思路的重要任务之一,东部盟市市场主体的发展尽管在规模化投资中弱于西部,但整体上民间资本较为活跃,使未来发展充满了活力。从市场主体发展状况分析,蒙西地区呼包鄂之外的4个盟市需更加重视区域协调发展。

五、我区市场主体与其他省市区对比

(一)在全国的位次及所占比重

2014年6月底,我区市场主体总量在全国排在第22位,其中内资(非私营)企业排第28位,仅高于青海、宁夏、西藏;私营企业排在第25位,高于新疆、甘肃、海南、宁夏、青海、西藏;外资企业排在第25位,高于甘肃、贵州、新疆、宁夏、青海、西藏。个体工商户排在第19位,农民专业合作社排在第7位,仅低于山东、河南、江苏、河北、山西、黑龙江。

(二)与五个少数民族自治区比较

我区市场主体总量排在五个自治区的第2位,低于广西,其中内资(非私营)企业排在第3位,低于广西和新疆;私营企业、个体工商户居第2位,低于广西;农民专业合作社居第1位。

(三)与相邻八省区比较

我区市场主体总量居第6位,高于山西、甘肃、宁夏。其中:内资(非私营)企业居第8位,仅高于宁夏;私营、外资企业居第7位,高于甘肃和宁夏;个体工商户居6位,高于山西、甘肃、宁夏;农民专业合作社居第4位,低于河北、山西、黑龙江。

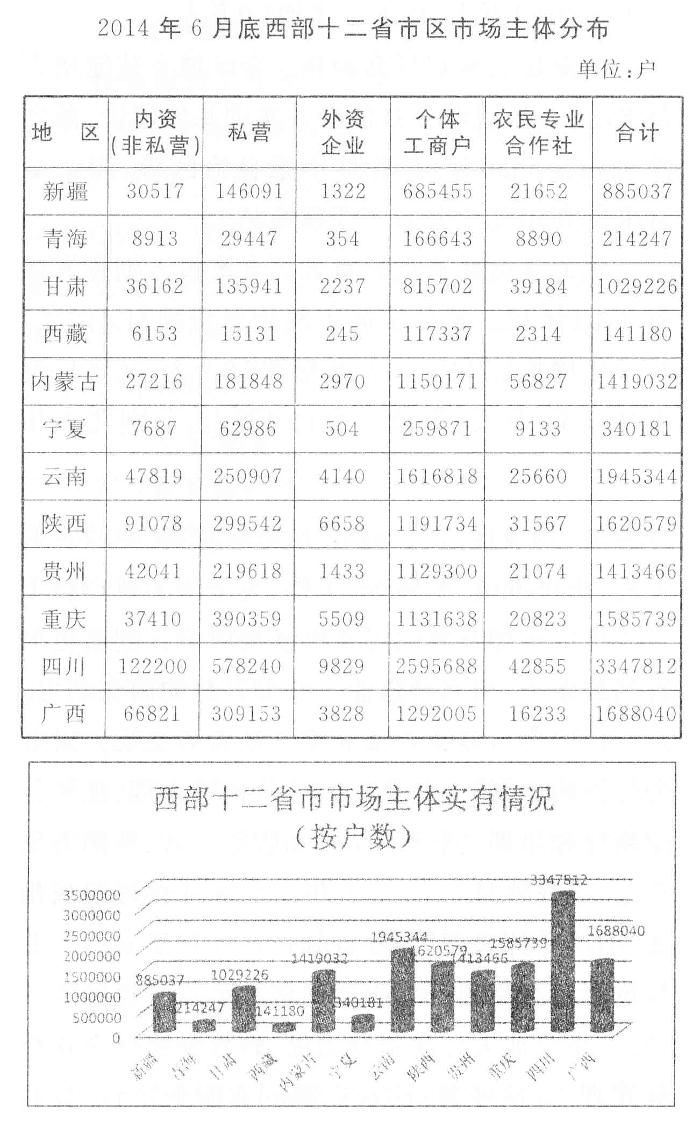

(四)与西部十二省市区比较

我区市场主体总量居第6位,低于四川、云南、广西、陕西、重庆。其中,内资(非私营)企业居第9位,仅高于青海、宁夏、西藏;私营、外资企业居第7位;个体工商户居第5位;农民专业合作社居第1位。

六、注册资本登记制度改革以来市场主体发展情况

从3月1日起,全区开始实施注册资本登记制度改革,是今年自治区最早启动实施的改革之一,主要有9项改革政策和7项措施。工商系统积极落实各项改革任务,促进了市场主体发展。3月1日至6月30日,全区日均新增市场主体1026户,表明注册资本登记制度改革释放了市场活力。

(一)从新登记数量来看,自3月1日注册资本登记制度改革实施以来,全区共新设立市场主体12.53万户,同比增长8.34%。其中,新登记企业2.1万户,同比增长104.18%;新设立农民专业合作社1.45万户,同比增长104.86%。显示出改革政策对市场主体结构的调整效应明显,新设企业大幅增长,市场主体结构不断优化。

(二)从申报资金总额来看,注册资本登记制度改革以来,新增企业注册资本同比增长108.59%,改革措施有效激发了市场主体的投资热情;全区预先核准名称156437个,同比增长5.58%,为今后市场主体登记注册数量的增长奠定了基础。同时,随着改革宣传力度的不断增强,各类市场主体仍将保持增长势头。

(三)从企业规模来看,新设注册资本10万元以下小型企业1854户,10万元至500万元以下的企业13553户,500万元至2000万元以下的企业2862户,2000万元以上企业994户,中小型企业占新设总户数的97.65%。这说明投资创业者能理性看待改革新政,根据自身投资能力,进行认缴出资。

(四)从企业分布行业来看,本期新登记的企业中第一产业1719户,第二产业2791户,第三产业16521户;居前三位的是批发零售业、租赁商务服务业、居民服务修理和其他服务业,占新增业户60%;第三产业成为投资热点。

(五)从非公经济增速来看,改革实施以来,新登记非公经济市场主体(包括私营企业、外资企业、个体工商户、农民专业合作社)12.42万户,占新登记市场主体总量的99.12%,非公经济市场主体发展投资异常活跃。改革以来新登记个体私营企业从业人员43.2万人,同比增长27.30%,成为当前缓解就业压力的重要渠道。

七、市场主体发展中存在的问题

(一)市场主体发展规模偏小,集约化程度不高。数据显示,截至6月底全区各类市场主体总数占全国总量的2.21%,注册资本(金)总额占全国总量的1.65%。组织化、集约化程度不高,规模偏小,以分散经营为主,难以发挥规模经济效应和辐射效应。行业结构不够合理,市场竞争力需要提高,有待在发展过程中调整优化。

(二)企业经营管理水平需要提高,现代企业制度落实不够有力。具体表现有:一是有的公司法定代表人对《公司法》生疏,轻视公司章程,股东之间权利义务关系不明晰,导致股权纷争增多,为日后发展埋下隐患;二是企业内部管理规范化程度不高,股东会、监事会、财务等现代企业决策和自我监督机制不能有效发挥作用,影响了企业的正确决策和健康发展。

(三)市场主体服务体系不完善。融资渠道不畅、资金不足是制约我区市场主体维持经营和扩大规模的重要因素,不少个体私营企业因缺资金支撑而前进乏力,难以做大做强。

八、下一步促进市场主体发展的建议

(一)进一步推进工商登记注册制度改革。在自治区党委、政府的领导下,健全完善注册资本登记制度改革工作,积极稳妥开展自治区设立的前置审批的清理削减,进一步推动市场主体准入便利化;按照“便捷高效、规范统一、宽进严管”原则,努力营造更加良好的营商环境,不断激发市场主体活力。

(二)落实优惠政策,加大扶持力度。坚持“非禁则入”的原则,放宽从业领域,引导企业进入高技术产业和装备制造业,进入新能源和可再生能源领域,积极促进与“建设五大基地”有关的企业发展;积极推进“个转企”工作,为个体工商户转型升级提供更加有效的过渡性扶持政策,创造更加有利的条件,切实增强业主转型升级的内在动力。

(三)突出非公企业和重点项目的发展。对非公经济的发展,一是要加大政策扶持力度,加强创业指导和培训,完善创业咨询服务方式,帮助筹集资金、寻找项目;二是要在继续为企业做好股权出质、动产质押融资服务的同时,积极探索支持企业和投资者利用出资、出质等多种手段开展融资活动;三是要加大行政指导力度,教育和引导企业规范管理、诚信经营;四是完善创业服务平台,提高服务效能,使新增市场主体早落地、早经营。

(四)推动市场主体诚信体系建设。立足提高企业信用质量,通过企业信用信息系统公示企业登记备案、年度报告、资质资格等信息,对违背市场竞争原则和侵害消费者权益的严重违法企业建立“黑名单”制度。强化信用监管机制的建立和完善,加强部门间的协作与配合,实现企业监管信息的互通与共享。逐步形成“一处失信、处处受限”的局面。

扫一扫在手机上查看当前页面

是否“确认”跳转到登录页?

蒙公网安备 15010502000333号

蒙公网安备 15010502000333号